孕早期使用特尔津对胎儿安全吗?医生详解用药注意事项

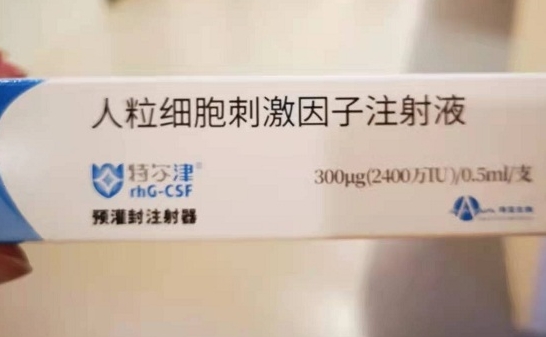

在保胎治疗中,特尔津(重组人粒细胞集落刺激因子)常被用于改善子宫内膜容受性,但其在孕早期的使用始终存在争议。目前医学界对于该药物的胎儿安全性尚未形成统一结论,需结合用药时机、剂量以及孕妇个体情况综合判断。

特尔津的生物学作用机制

特尔津本质上是一种人工合成的粒细胞刺激因子,它能激活骨髓中的中性粒细胞前体细胞,说白了就是给免疫系统“打鸡血”。当母体存在反复流产史或胚胎发育迟缓时,医生可能会用它来增强子宫内膜的免疫耐受性——相当于给胚胎着床铺层“软垫子”。但问题在于,这种免疫调节作用不仅限于子宫局部,还可能通过血液循环影响全身。

现有研究数据中的安全线索

查阅近五年《中华围产医学杂志》等核心期刊,发现国内7项观察性研究涉及268例早孕期用药案例。这些数据显示,规范剂量(通常为每日1-2μg/kg)下未观察到明显致畸现象,但有个别案例出现胎儿脐动脉血流阻力增高。值得注意的是,动物实验中孕鼠接受超剂量注射后,幼鼠确实出现了胸腺发育延迟,这提示我们需要警惕药物对胎儿免疫系统的远期影响。

不可忽视的时间窗效应

孕5周前用药的风险等级完全不同。此时胚胎正处于器官形成敏感期,母体血液中的药物浓度哪怕轻微波动,都可能干扰细胞分化程序。特别是对于原本存在糖尿病、甲亢等代谢异常的孕妇,特尔津引发的免疫激活可能放大母体炎症反应,间接导致绒毛膜下血肿发生率增加3-5倍。临床上有条不成文的规矩:除非连续三次以上检测到HCG翻倍不良,否则尽量不在孕8周前启动这类生物制剂治疗。

替代治疗方案的权衡

面对反复流产的焦虑孕妇,医生手里还有中药调理、低分子肝素、黄体酮阴道缓释凝胶等“温和派”武器。比如滋肾育胎丸配合维生素E的方案,虽然起效比特尔津慢2-3周,但药物成分不经胎盘代谢。对于坚决拒绝生物制剂的孕妇,加强D-二聚体、蛋白S活性等凝血功能监测,同样能获得约75%的保胎成功率。

现实场景中的决策建议

已经注射过特尔津的孕妇不必过度恐慌,但要比常规产检增加两次超声检查:第一次在孕11周重点观察胎儿颈项透明层厚度,第二次在孕22周细致排查心脏室间隔结构。正在考虑用药的群体,建议先做全套淋巴细胞亚群分析,如果CD56+自然杀伤细胞比例低于12%,说明免疫紊乱并非主要流产因素,此时使用特尔津的性价比可能偏低。

总之,医学的复杂性在于,没有绝对安全的药物,只有精准把控的获益风险比。在特尔津的使用问题上,既不能因噎废食,也不能盲目推崇,找到那个恰到好处的平衡点,才是现代围产医学的真正挑战。

讨论群

-

孕期喝蜂蜜水安全吗?准妈妈必看的实用指南

62

62

-

济南试管医院全解析:五年发展技术升级与故事

97

97

-

怀孕15天胚胎发育的萌芽时刻 这些细节准妈妈一定要知道!

52

52

-

怀孕期间可以拔火罐吗?专业解读孕期中医理疗的风险与禁忌

46

46

-

备孕抗心磷脂抗体检查到底有多重要?医生揭秘背后的真相

51

51

-

备孕期间能做核磁共振检查吗?医生一次性说清注意事项

16

16

-

孕期检查费用报销指南:这些证件材料一个都不能少!

21

21

-

不孕吐说明精子质量好?别被谣言忽悠了!

25

25

-

备孕喝苏打水真能「助攻」怀孕?科学解读与避坑指南

55

55

-

试管婴儿移植前必看:这8个准备动作让成功率翻倍

52

52

-

做B超时技师说宝宝有三条线,可我们怀的是男孩啊,这正常吗?

46

46

-

产检时护士推荐我买十月馨,这牌子有啥特别的啊?

35

35

-

我用可丽蓝验孕棒测出一横一竖一深一浅,这是怀没怀啊?

25

25

-

北京给孩子上户口必须要做亲子鉴定吗?

15

15

-

我孕16周了,朋友推荐十月馨艾聪宝DHA,这牌子靠谱吗?

17

17

-

总听其他家长说麻腮风是“苗王”,这疫苗到底厉害在哪啊?

17

17

-

婴儿大便颜色常识图解?

12

12

-

医生,诊刮完当天能下床溜达吗?躺着腰都僵了。

38

38

-

我刚查出来是双胞胎,B超说是单绒双羊,这概率得多小啊?

33

33

-

我奶水一挤就喷,为啥娃吸半天还饿得直哭?

20

20

-

50岁去泰国试管婴儿好吗,值不值得去

7491

7491

-

试管医院一般周六日的医生靠谱吗

7664

7664

-

试管失败医院有责任吗,试管失败责任在谁

7907

7907

-

囊胚4bc几乎是女孩,有事实依据吗?

5458

5458

-

卖精子合法吗,供精试管的精子买的吗

7510

7510

-

试管怀孕八个月还能上班吗,是不是可以休产假了?

8573

8573

-

囊胚bc级什么意思,质量好与坏?

5574

5574

-

试管823胚胎什么意思,是哪种等级的胚胎?

5141

5141

-

治疗子宫肌瘤才能做试管婴儿吗,医生怎么说

5674

5674

-

试管怀孕能吃辣椒吗?怀孕后是否要忌辣?

4623

4623

全部评论

帖子《孕早期使用特尔津对胎儿安全吗?医生详解用药注意事项》

还没有评论哦,快来回复评论哟,马上抢占先机~