试管婴儿成功率真相调查:你的囊胚到底有多大胜算?

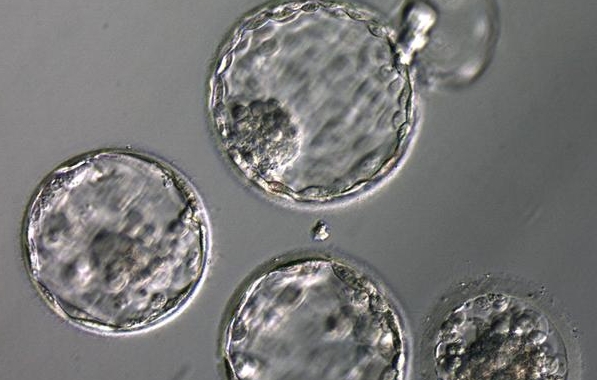

在辅助生殖技术领域,囊胚移植已成为提升试管婴儿成功率的关键策略。与早期胚胎相比,发育至第5-6天的囊胚具有更高的着床潜力,其平均临床妊娠率可达60%-70%,部分优质胚胎甚至突破70%大关。这一数据背后,是胚胎自然筛选机制与实验室精密培养技术的双重加持。不过,成功率始终是个动态命题,患者的年龄、胚胎质量、子宫环境乃至实验室水平都在悄然改写最终结局。

囊胚培养的技术和成功率

囊胚培养本质上是模拟胚胎在输卵管中的自然发育环境。实验室通过恒温箱维持37℃体温环境,培养液精准复刻输卵管液的葡萄糖、氨基酸浓度。在这个过程中,胚胎需要突破两次发育关卡:从4细胞阶段激活自身基因表达,以及形成囊胚腔的内外细胞分化。约50%-60%的胚胎能闯关成功发育为囊胚,这个淘汰率恰好规避了染色体异常胚胎,这也是囊胚移植成功率提升的核心逻辑。

成功率背后的关键变量

年龄始终是成功率的分水岭。30岁以下女性囊胚移植活产率可达65%,35岁时降至50%,40岁以上则可能不足20%。这种断崖式下跌与卵子线粒体老化导致的能量供应不足密切相关,即便形成囊胚,其后续发育潜力也大打折扣。

胚胎质量分级系统直观反映着成功率差异。形态学评估中,细胞团致密、滋养层细胞排列整齐的AA级囊胚堪称"种子选手",其着床率比CC级胚胎高出3倍。近年来兴起的时间 lapse 动态监测技术,能捕捉胚胎分裂节奏的微妙异常——那些比标准发育慢4小时以上的胚胎,染色体异常风险骤增83%。

实验室的"隐形功力"常被低估。培养箱内的氧气浓度控制尤为关键,5%的低氧环境比大气氧浓度更能提升囊胚形成率12%-15%。而胚胎师解冻操作时的娴熟程度,直接关系着囊胚复苏后的存活概率,经验丰富的团队能让玻璃化冷冻胚胎存活率稳定在95%以上。

试管技术进阶带来的突破

胚胎植入前遗传学检测(PGT)技术改写着高龄患者的成功率困局。通过对囊胚滋养层细胞的活检,可筛除多达60%的染色体非整倍体胚胎。临床数据显示,38-40岁女性经PGT筛查后,单次移植周期活产率从22%提升至42%。

胚胎共培养技术开辟了新路径。将囊胚与子宫内膜细胞联合培养,利用细胞分泌的EGF、LIF等生长因子,可使囊胚着床相关基因表达量提升30%。这项技术对反复着床失败患者特别友好,临床妊娠率提高约20个百分点。

冷冻技术革新带来意外之喜。玻璃化冷冻的囊胚移植成功率反而比新鲜胚胎高出15%,这可能与促排卵周期中高雌激素状态影响内膜容受性有关。冷冻囊胚允许医生在自然周期中进行移植,内膜同步化程度更佳。

成功率之外的考量维度

单囊胚移植策略正在改变临床实践。尽管双囊胚移植能将妊娠率推高至75%,但随之而来的30%双胎率暗藏风险。早产、妊娠高血压等并发症发生率在双胎妊娠中增长4-6倍,这使得更多生殖中心转向"重质不重量"的移植策略。

反复失败的特殊情况需要深度排查。当优质囊胚连续三次移植未着床时,可能需要关注免疫因素——约15%的患者存在抗磷脂抗体或自然杀伤细胞活性异常。子宫内膜容受性检测(ERA)则能发现20%患者的着床窗偏移,通过个性化调整黄体酮支持时间,可挽回部分患者的妊娠机会。

理性看待数据背后的个体差异

尽管统计学数据给出参考框架,但生殖医学始终存在个体化奇迹。临床上不乏42岁患者首次移植便成功的案例,也有年轻患者经历多次优质囊胚移植才修成正果。这种差异与线粒体功能、基因多态性等微观因素密切相关,现有技术尚无法完全解码。

患者常陷入"成功率焦虑",却忽略了医疗方案的动态调整属性。例如微刺激方案获得的囊胚虽然数量较少,但质量可能优于传统促排方案。临床中约30%的患者需要在2-3个周期内累积胚胎,通过多次培养筛选出真正具有发育潜能的囊胚。

讨论群

-

试管降调到底是什么?医生手把手解答试管婴儿关键步骤

77

77

-

三代试管移植成功率有多高?专业解析+避坑指南

106

106

-

三代试管费用大起底:从8万到30万,钱都花哪儿了?

65

65

-

晨吐VS晚吐孕期反应差异,真的和宝宝性别有关吗?

20

20

-

生女宝真的有诀窍?三个排卵期知识点引发热议

86

86

-

孕妇犯懒爱睡觉=生男孩?科学数据告诉你真相

99

99

-

女性排卵查询表:科学备孕的实用指南!

47

47

-

怀孕最初1-14天,身体发出的这些信号你读懂了吗?

78

78

-

二代试管移植成功率高吗?医生详解影响因素和应对策略

50

50

-

梦见怀孕是喜是忧?科学态度看怀孕征兆

87

87

-

医生,这次移植您给我放两个囊胚,一般能成几个啊?听说多放几个成功率更高?

22

22

-

网上看到圣元奶粉在排行榜上挺靠前的,能排第几啊?给孩子喝安全吗?

16

16

-

我在网上买了那种扎手指验血测宝宝性别的卡片,卖家说准确率99%,这靠谱吗?

16

16

-

我刚查出卵巢早衰,网上说这病治不好,真的没希望了吗?

38

38

-

我两个月没来月经了,验孕棒测了三次都没怀孕,这是怎么回事啊?

48

48

-

我最近月经突然不来了,检查说是卵巢早衰,这到底怎么回事啊?

29

29

-

药房辅酶Q10从几十到几百的都有,该买哪种啊?

33

33

-

催产针价格差别挺大的,普通的一针到底多少钱啊?

23

23

-

为啥我一用胎心仪宝宝就乱踢?是机器伤到了吗?

19

19

-

我怀的是双胎,听说做无创DNA要收双份钱是真的吗?

30

30

-

50岁去泰国试管婴儿好吗,值不值得去

7491

7491

-

试管医院一般周六日的医生靠谱吗

7658

7658

-

试管失败医院有责任吗,试管失败责任在谁

7907

7907

-

囊胚4bc几乎是女孩,有事实依据吗?

5457

5457

-

卖精子合法吗,供精试管的精子买的吗

7510

7510

-

试管怀孕八个月还能上班吗,是不是可以休产假了?

8572

8572

-

囊胚bc级什么意思,质量好与坏?

5574

5574

-

试管823胚胎什么意思,是哪种等级的胚胎?

5139

5139

-

治疗子宫肌瘤才能做试管婴儿吗,医生怎么说

5674

5674

-

试管怀孕能吃辣椒吗?怀孕后是否要忌辣?

4622

4622

全部评论

帖子《试管婴儿成功率真相调查:你的囊胚到底有多大胜算?》

还没有评论哦,快来回复评论哟,马上抢占先机~