双顶径算男女的公式?科学鉴别的金标准

双顶径作为产检中的常规测量指标,本是评估胎儿脑部发育的重要参数。这个从太阳穴位置测量的头部横径数据,在医学上精准度可达毫米级,用于计算孕周和预估体重的误差不超过10%。然而民间流传的“双顶径算男女”公式,实则是将科学参数异化为概率游戏,背后隐藏着认知偏差与统计学陷阱。

双顶径的医学测量逻辑

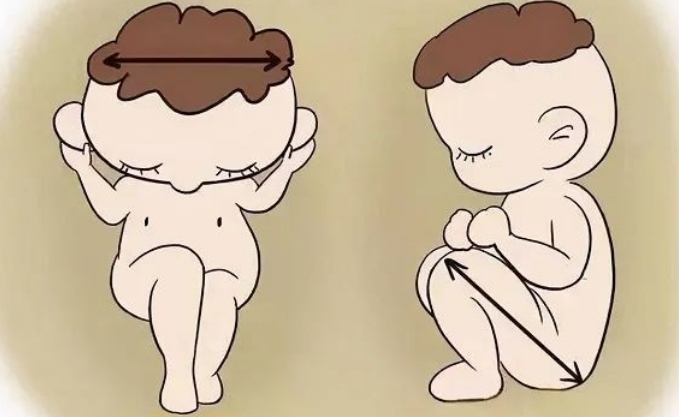

头部横径记录着脑部发育轨迹。孕20周后,双顶径每周增长约1.8-2.2毫米,这种规律性变化帮助医生判断胎儿是否出现小头畸形或脑积水。测量时要求胎儿面部朝上,超声探头需与脑中线垂直,任何3度以上的角度偏差都会导致0.5毫米以上的误差。

孕周校准是核心价值。当末次月经记不清或排卵延迟时,双顶径联合股骨长能精准修正孕周。例如测量值显示28周,而按末次月经计算为30周时,医生会优先根据生物学测量调整预产期,这种动态校准机制保障了围产期管理的准确性。

性别猜想的形成路径

统计学假象催生谣言。早期观察发现男胎双顶径均值略大0.3-0.5毫米,这种差异在孕晚期尤为明显。但忽略了个体发育差异后,将群体数据的微小差距放大为性别判断标准,如同通过树叶纹路猜测树木品种般荒谬。

测量时机的选择偏差。流传的“双顶径减股骨长大于2是男孩”公式,实际上受孕周影响极大。孕32周时男女胎儿双顶径差值最显著,但到38周时这种差异又会缩小。截取特定孕周数据制造规律,本质是数据筛选的把戏。

生物学差异的客观局限

遗传因素主导发育速度。胎儿颅骨骨化速度受母体钙代谢、维生素D水平影响,与性别无必然联系。蒙古斑等真皮黑色素细胞特征才是可靠的性别关联指标,但这些需要在特定孕周通过特殊体位才能观测。

生理结构的动态变化干扰。男胎在孕晚期确实呈现略大的肾脏和肾上腺,但这些器官的超声测量难度较高。试图用易测参数替代难测指标,就像用体温猜测血型般缺乏逻辑支点。

科学鉴别的金标准

染色体检测的唯一确定性。绒毛膜取样或羊水穿刺能100%确定性别,但这些侵入性操作有0.5%-1%的流产风险,仅在排除遗传病时使用。无创DNA检测虽能通过母体血液中胎儿游离DNA判断性别,但需要孕7周后且存在3%的假阳性率。

超声影像的时空窗口。生殖结节在孕11周开始分化,经验丰富的超声医师通过尾椎角度判断性别的准确率可达85%。但这项检查对设备分辨率要求极高,且需胎儿配合暴露会阴部,实际操作中仅有60%的孕妇能获得理想影像。

认知误区的潜在危害

数据焦虑影响妊娠体验。孕妇反复对照网络上的“公式”自我验证,可能因结果矛盾产生不必要的心理压力。这种焦虑情绪会刺激皮质醇分泌,间接影响胎儿神经发育,形成自证预言式的恶性循环。

伦理风险与法律红线。我国明令禁止非医学需要的胎儿性别鉴定,民间预测方法可能触碰法律边界。曾有案例显示,非法机构利用双顶径数据兜售“性别预测服务”,最终因误差率过高引发纠纷,这类灰色产业往往缺乏追责机制。

讨论群

-

无需结婚证试管是好是坏?理性思考生育自由

75

75

-

私立试管医院:是希望之光还是争议漩涡?

24

24

-

第四代试管婴儿技术在中国落地了吗?现状、争议与未来展望

14

14

-

国内顶尖私立试管医院探秘:技术、服务与选择指南

79

79

-

美国试管医生的技术?服务和成功率都挺好

25

25

-

试管婴儿后遗症和伤害:医学突破与风险并存

11

11

-

试管怀孕期间做亲子鉴定?无创检测还是羊水穿刺

102

102

-

试管婴儿移植成功经验:胚胎内膜等条件缺一不可

69

69

-

做梦暗示怀孕?这8种梦境可能是宝宝在打招呼

21

21

-

查男女的方法?科学检测和民间传说有区别

6

6

-

昨天做B超时看到宝宝两腿间有个小凸起,不是说女孩不会有这个吗?

20

20

-

大夫,咱们医院做一代试管养囊得多少钱啊?

11

11

-

听说北医三院做试管厉害,哪个医生成功率最高啊?

44

44

-

我想去常州妇幼生殖中心看不孕,听说张医生特别厉害?

39

39

-

都说母乳最好,但实在没法母乳喂养的话,哪种奶粉最接近母乳啊?

21

21

-

网上说男宝四维图能清楚看到“双圈征”,这是真的吗?

25

25

-

在苏州市立医院做试管整个周期大概要多久啊?

30

30

-

我想在301医院做试管,听说他们生殖中心很厉害?

19

19

-

听说咱们赤峰妇产医院能做试管婴儿,哪位专家经验比较丰富啊?

30

30

-

都说孕期要多吃水果,哪些水果比较推荐呀?

29

29

-

50岁去泰国试管婴儿好吗,值不值得去

7491

7491

-

试管医院一般周六日的医生靠谱吗

7664

7664

-

试管失败医院有责任吗,试管失败责任在谁

7907

7907

-

囊胚4bc几乎是女孩,有事实依据吗?

5458

5458

-

卖精子合法吗,供精试管的精子买的吗

7510

7510

-

试管怀孕八个月还能上班吗,是不是可以休产假了?

8573

8573

-

囊胚bc级什么意思,质量好与坏?

5574

5574

-

试管823胚胎什么意思,是哪种等级的胚胎?

5141

5141

-

治疗子宫肌瘤才能做试管婴儿吗,医生怎么说

5674

5674

-

试管怀孕能吃辣椒吗?怀孕后是否要忌辣?

4622

4622

全部评论

帖子《双顶径算男女的公式?科学鉴别的金标准》

还没有评论哦,快来回复评论哟,马上抢占先机~