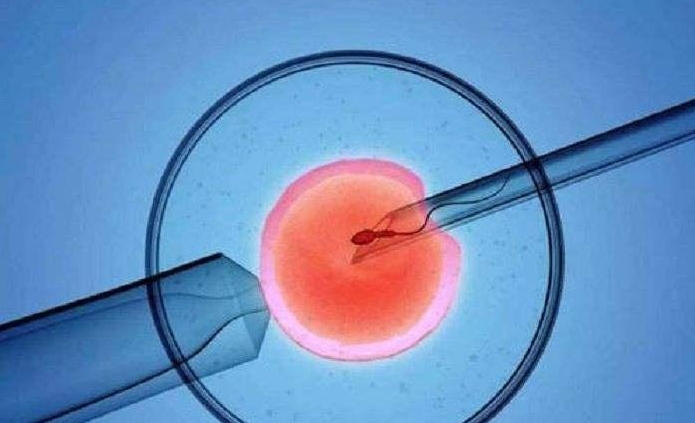

试管婴儿后遗症和伤害:医学突破与风险并存

1988年中国首例试管婴儿诞生时,无数家庭看到了希望的火种。如今每年超过30万试管宝宝降生,这项技术确实圆了无数家庭的梦想。但就像硬币有两面,我们在拥抱科技进步的同时,也需要看清那些藏在成功案例背后的医学真相。

试管婴儿后遗症和危害

走进生殖中心,经常能看到腹部胀得像气球的女性。这不是夸张的比喻,而是卵巢过度刺激综合征(OHSS)的真实写照。数据显示,约3%-8%的促排卵周期会发生中重度OHSS,去年某三甲医院就接诊过因胸水住院的极端案例。

「当时肚子胀得系不上鞋带,呼吸都费劲。」32岁的李女士回忆起取卵经历仍心有余悸。多胎妊娠更是隐形炸弹,国内生殖医学会统计显示,试管婴儿双胎率高达25%-30%,是自然妊娠的10倍。这直接导致早产率飙升到47%,产科医生最怕遇到这种「甜蜜的负担」。

试管宝宝的长期健康追踪

2019年《新英格兰医学杂志》扔出一枚深水炸弹:试管婴儿患先天性心脏病风险比自然受孕儿高45%。虽然具体机制尚不明确,但胚胎实验室里的培养液成分、操作手法差异都可能埋下伏笔。

更值得关注的是代谢综合征这个「沉默杀手」。上海儿童医学中心跟踪研究发现,试管儿童在12岁时出现胰岛素抵抗的比例高出同龄人3.2个百分点。专家打了个比方:「就像提前预支了健康信用卡,账单可能在成年后才显现。」

伦理困境中的真实案例

北京某医院去年发生的「胚胎搞错门」事件,揭开了一个鲜为人知的灰色地带。目前我国胚胎实验室合格率仅68%,这个数字让不少准父母后怕。更揪心的是多胎减胎抉择,就像张女士的哭诉:「明明都是亲骨肉,却要亲手选择放弃哪个。」

科学规避风险的三大法则

选医院要看「三证」——不仅是营业执照,更要查人类辅助生殖技术资质。促排卵期间每天称体重是个妙招,突然增重2公斤就该拉响警报。最重要的是摆正心态,广州生殖医学专家说得好:「试管技术是帮你怀孕,不是保证完美怀孕。」

技术的进步从来不是非黑即白的选择题。就像开车系安全带,了解试管婴儿的潜在风险不是为了制造恐慌,而是为了更安全地抵达幸福终点站。毕竟,每个生命都值得被温柔以待。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 无需结婚证试管是好是坏?理性思考生育自由

- 私立试管医院:是希望之光还是争议漩涡?

- 第四代试管婴儿技术在中国落地了吗?现状、争议与未来展望

- 国内顶尖私立试管医院探秘:技术、服务与选择指南

- 美国试管医生的技术?服务和成功率都挺好

- 试管婴儿后遗症和伤害:医学突破与风险并存

- 试管怀孕期间做亲子鉴定?无创检测还是羊水穿刺

- 试管婴儿移植成功经验:胚胎内膜等条件缺一不可