les骨髓生孩子只能生女孩吗?现阶段技术无法实现

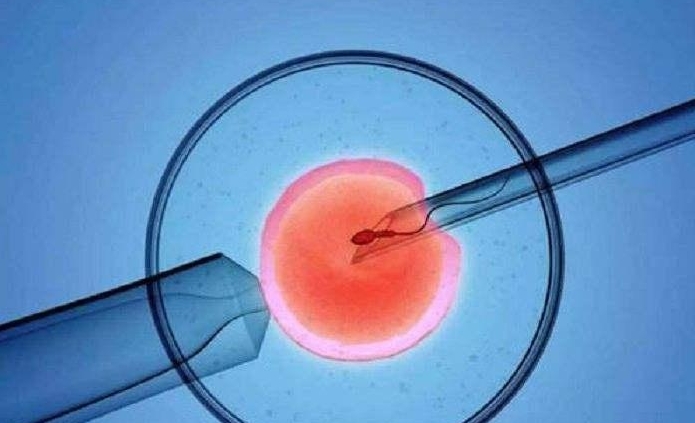

现代生殖医学的发展让生育方式不断突破传统边界,其中骨髓干细胞向生殖细胞分化的研究备受关注。这项技术理论上能让女性伴侣通过骨髓细胞培育卵子,但由此衍生的性别选择传言需要科学审视。性别决定涉及复杂的生物机制,不能简单等同于细胞来源的染色体构成。

干细胞转化的生物基础

骨髓中的造血干细胞具有多向分化潜能,但转化为成熟生殖细胞需要突破多重生物屏障。科学家通过激活特定基因组合,能使这些细胞表达卵母细胞标志物,但这种诱导分化效率目前不足5%。分化过程中的表观遗传修饰至关重要,关系到染色体能否正确配对。

性染色体传递存在天然屏障。女性骨髓细胞携带XX染色体,理论上分化出的生殖细胞也携带X性染色体。当与携带Y染色体的精子结合时,理论上可能形成XY(男性)或XX(女性)胚胎。但实际发育过程中,性染色体激活机制可能影响胚胎性别走向。

性别决定的关键环节

精子来源决定性别走向。在女性伴侣的生育方案中,若使用第三方捐赠的Y染色体精子,可能形成男性胚胎。但现有技术尚未突破精子体外生成的难关,目前实验仍依赖天然精子完成受精过程。胚胎培养过程中的性染色体筛查显示,男性胚胎存活率与常规受精无显著差异。

表观遗传印记影响胚胎发育。骨髓干细胞在体外培养时,其基因组印记可能发生异常重置。动物实验显示,人工诱导的卵母细胞存在印记基因表达错误,导致20%的胚胎停滞在囊胚阶段。这种表观遗传缺陷可能打破性别决定的平衡。

技术瓶颈的现实制约

细胞重编程存在效率天花板。现有技术需要同时激活Oct4、Sox2、c-Myc三个核心基因,才能启动生殖细胞分化程序。但过度表达这些基因可能导致细胞癌变风险上升,实验显示诱导细胞的染色体断裂率是天然卵母细胞的8倍。

卵泡微环境难以体外模拟。天然卵母细胞的成熟需要颗粒细胞的三维支撑,而人工培养体系难以复制这种细胞间对话。缺乏卵泡液中的特定生长因子,诱导形成的卵母细胞受精率仅为天然卵子的三分之一。

伦理规范的隐形框架

技术中性原则遭遇挑战。尽管科学家宣称性别选择并非研究目的,但技术特性可能天然影响性别比例。国际生殖医学联盟要求相关实验必须公开胚胎性别分布数据,目前公开文献显示男女胚胎比例接近1:1.2,仍在自然波动范围内。

细胞来源知情权引发争议。使用骨髓供体细胞培育胚胎时,需明确供体对潜在子代的生物学父母身份认定。部分国家的生命伦理委员会已出台规定,要求此类生育技术必须保留供体溯源信息至少50年。

未来发展的可能路径

基因编辑技术带来新变量。CRISPR技术可能用于修正分化过程中的性染色体异常,但涉及生殖系基因编辑仍被国际社会严格限制。线粒体置换技术的融合应用,可能提升诱导卵母细胞的能量代谢水平,间接改善胚胎质量。

人造卵巢技术提供新思路。三维生物打印的卵巢支架能更好模拟天然微环境,动物实验显示该技术使卵母细胞成熟率提升40%。这类辅助系统可能解决体外培养中的细胞信号传导障碍。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

-

医生,这次移植您给我放两个囊胚,一般能成几个啊?听说多放几个成功率更高?

22

-

网上看到圣元奶粉在排行榜上挺靠前的,能排第几啊?给孩子喝安全吗?

16

-

我在网上买了那种扎手指验血测宝宝性别的卡片,卖家说准确率99%,这靠谱吗?

16

-

我刚查出卵巢早衰,网上说这病治不好,真的没希望了吗?

38

-

我两个月没来月经了,验孕棒测了三次都没怀孕,这是怎么回事啊?

48

-

我最近月经突然不来了,检查说是卵巢早衰,这到底怎么回事啊?

29

-

药房辅酶Q10从几十到几百的都有,该买哪种啊?

33

-

催产针价格差别挺大的,普通的一针到底多少钱啊?

23

-

为啥我一用胎心仪宝宝就乱踢?是机器伤到了吗?

19

-

我怀的是双胎,听说做无创DNA要收双份钱是真的吗?

30

相关百科

最新百科

热门百科

- 三代试管费用大起底:从8万到30万,钱都花哪儿了?

- 二代试管移植成功率高吗?医生详解影响因素和应对策略

- 试管取精最佳天数指南:科学解读与临床实践

- 试管婴儿成功率真相调查:你的囊胚到底有多大胜算?

- 选对生殖正规医院有多重要?这份避坑指南请收好

- les骨髓生孩子只能生女孩吗?现阶段技术无法实现

- 做第三代试管婴儿痛苦吗?降低不适的科学策略

- 提高试管成功率的最有效方法?女性身体各方面的调理