二代试管一级胚胎养囊失败 胚胎等级高不一定养囊成功

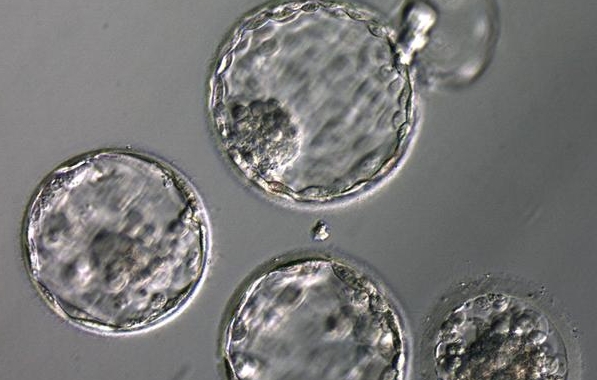

在辅助生殖领域,约30%的一级胚胎会在养囊过程中停滞发育,这个数字在二代试管婴儿技术中更为突出。这些看似完美的胚胎,在体外培养第3天还保持着8细胞的完美分裂节奏,却在向囊胚进发的最后48小时突然按下暂停键。这种现象不仅牵动无数求子家庭的心弦,更折射出胚胎发育调控机制的复杂性——形态评分只是生命力的表象,真正的发育潜能藏在基因组的微观世界里。

胚胎评分的认知误区

一级胚胎的评分标准建立在显微镜下的形态观测:细胞大小均一、碎片率低于5%、分裂时间精准。但这些可见指标仅能预测60%的发育潜能,剩余40%的变数由线粒体分布、表观遗传修饰等不可见因素决定。就像外表光鲜的种子未必能发芽,胚胎的形态优势并不等同于代谢活力。

实验室常用的胚胎评分系统存在观测盲区。时差成像技术显示,即使碎片率达标,若细胞核同步化出现0.5小时以上的延迟,囊胚形成率就会骤降30%。这些微观的时间差逃不过胚胎学家的眼睛,却很难在常规评分中量化体现。

能量代谢的隐形门槛

从卵裂期到囊胚期的转变,是胚胎从母源调控向自主调控的关键转折。这个阶段需要线粒体提供的能量激增3倍,但二代试管技术中的单精子注射可能损伤卵母细胞基质。研究显示,注射过程中0.5秒的延迟,会使线粒体分布异常率上升15%,直接导致胚胎在能量需求高峰时"断电"。

培养液中的氨基酸配比如同精准的营养密码。囊胚形成期需要脯氨酸浓度提升至8mmol/L,而常规培养液往往维持在5mmol/L。这种浓度差可能使胚胎在最后阶段"营养断供",这也是部分实验室调整培养体系后,养囊成功率提升12%的秘诀所在。

基因组的沉默危机

受精卵激活过程中,父源基因组的启动时机至关重要。二代试管技术可能干扰这种精密的表观遗传重编程,导致某些关键基因的甲基化延迟。当印记控制区的甲基化水平低于30%时,胚胎发育就会在第5天陷入停滞,这种现象在常规试管婴儿中发生率仅为7%,而在二代试管中飙升至18%。

染色体嵌合现象如同定时炸弹。单精子注射胚胎的嵌合率比自然受精胚胎高3倍,这些看似正常的细胞可能携带隐性异常。当异常细胞占比超过20%,胚胎会启动自我淘汰机制,这种内在质量控制在养囊阶段表现得尤为明显。

实验室环境的毫米战争

培养箱的氧气浓度波动是隐形杀手。虽然多数实验室将氧分压控制在5%,但每次开关箱门造成的0.3%波动,足以使胚胎氧化应激标记物升高2倍。顶级实验室采用的独立腔室系统,能将氧气波动控制在0.05%以内,这种稳定性使优质胚胎的养囊率提升8个百分点。

温度控制的精度决定代谢节奏。胚胎培养要求的37℃是理论值,实际中0.1℃的偏差会使代谢酶活性改变5%。新型激光测温系统能实现0.01℃的精度控制,这相当于给胚胎发育装上了恒速器,避免代谢节奏的突然紊乱。

重启希望的策略革新

胚胎植入前基因激活技术带来新思路。通过短暂抑制组蛋白去乙酰化酶,能使停滞胚胎中200多个关键基因重新表达。临床试验显示,这种干预能使40%的发育停滞胚胎重启分裂程序,但需要精准控制干预时长在30分钟以内。

时间序贯培养体系正在改写游戏规则。将培养液更换节点从传统的第3天调整至第66小时,并引入特定生长因子脉冲刺激,可使胚胎代谢模式更接近体内环境。早期应用数据显示,这种动态培养模式使优质胚胎养囊率提升至65%,接近自然受精胚胎水平。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 胚胎冷冻费用全解析:算清这笔未来投资的明白账

- 重庆私立试管机构现状调查:机遇与风险并存的新选择

- 2025泰国试管婴儿全攻略:避坑指南与真实经验分享

- 北京试管婴儿费用全解析:科学备孕的实用指南

- 单身男性可以试管生孩子吗?一文看懂法律与医学真相

- 三代试管费用与成功率全解析:你想知道的都在这儿!

- 魔都试管哪家强?上海最受欢迎的三家试管医院

- 2025年试管婴儿能报多少钱?报销政策深度解读来了