为什么药店都会阻止买伊可新?婴幼儿发育补充剂的选择

走进药店为婴幼儿购买维生素AD补充剂时,不少家长都遭遇过店员劝阻购买伊可新的经历。这种看似反常的现象,实则是政策监管趋严、用药安全考量与市场利益博弈共同作用的结果,折射出我国药品零售领域的深层变革。

药店阻止买伊可新的原因

伊可新作为维生素AD复方制剂,长期游走在药品与保健品的灰色地带。2020年新版《药品管理法》实施后,明确将含有治疗性维生素剂量的产品划归处方药管理。这意味着药店销售时必须核对处方,否则面临监管处罚。但多数家长仍将其视为普通营养品,供需双方的认知错位直接导致交易摩擦。

地方药监部门的执法尺度差异加剧了混乱。有些地区允许登记身份证信息后销售,有些则完全禁售,店员为规避风险往往选择“一刀切”策略。这种政策执行的不确定性,使得药店更倾向于推荐无需处方的替代产品。

婴幼儿发育补充剂的选择

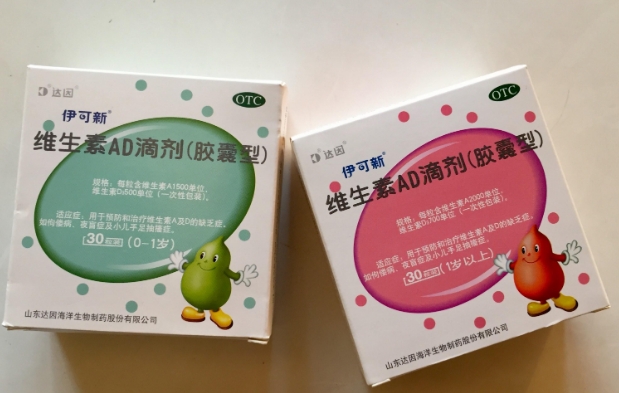

维生素AD虽是婴幼儿发育必需营养素,但脂溶性特质使其具有蓄积中毒风险。根据《中国居民膳食指南》,1岁以下婴儿每日维生素A耐受上限仅为600微克,而每粒伊可新含量已达1500-2000微克。尽管包装标注了分段服用建议,实际操作中常有家长重复喂食或混淆剂型。

药店作为药品流通终端,承担着事实上的用药安全责任。曾有案例显示,店员因未劝阻过量购买而卷入医疗纠纷。这种潜在的法律风险倒逼药店建立防御性销售策略,通过限制销售将用药决策转移给医疗机构。

婴幼儿用药安全很复杂

药品零售行业的利润分配规则悄然影响着货架选择。伊可新作为国药准字产品,价格体系透明且利润空间固定,相较之下,店员推销某些“蓝帽”保健品可获得更高提成。部分药店甚至与厂商签订排他协议,通过限售竞品来提升合作品牌销量。

这种现象在连锁药店尤为明显。企业总部基于采购成本优化,会主推特定合作厂家的维生素制剂。当消费者指定购买伊可新时,店员可能以“暂时缺货”为由引导转向自有品牌产品,这种“挂羊头卖狗肉”的销售策略已成行业潜规则。

监管科技带来的身份重构

药品追溯码的全面铺开,正在重塑药店的销售逻辑。每盒伊可新的流向都可通过电子监管码追踪,一旦出现质量问题,销售终端可能承担连带责任。部分药店为降低质量追溯风险,主动减少敏感药品的库存量。

医保支付政策的调整也产生影响。随着医保个人账户使用范围收窄,维生素类补充剂逐渐退出医保报销目录,药店更倾向于将货架空间留给医保覆盖药品。伊可新这类边缘化产品,自然成为优化品类结构的牺牲品。

总之,药店限售伊可新现象,既暴露了营养补充剂监管体系的模糊地带,也反映出市场自我调节机制的局限性。对于家长而言,理性看待营养补充需求,在医生指导下制定个性化补充方案,或许比执着于特定品牌更有现实意义。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 世界上最稀有的10大血型汇总,熊猫血、P血型在列

- 边减肥边备孕会影响怀孕吗?医生教你科学平衡体重与健康

- dha为什么药店不卖?dha并不属于主流药物

- 为什么药店都会阻止买伊可新?婴幼儿发育补充剂的选择

- 强阳当天同房还是隔天?强阳期间同房的具体时间

- 甲硝唑栓手指塞药图解?具体操作和科学护理很重要

- 梦见什么是受孕成功了?受孕成功后的症状反应

- 受孕的三个最佳时间点算不算排卵日?排卵日同房怀孕几率