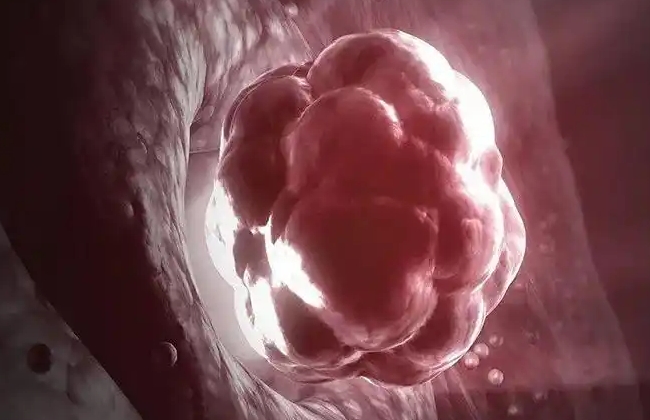

胚胎嵌合体影响移植成功率?风险和成功几率并存

实验室里的显微镜不会说谎。数据显示,在试管婴儿技术中,约有20%-30%的胚胎存在不同程度的嵌合现象。这些「混血」胚胎的发现,直接动摇了传统胚胎评估体系。过去我们总认为染色体正常的胚胎才是「优等生」,现在却发现这些「混搭型选手」也可能成功发育。这种认知转变,让医生和患者都陷入了新的思考:到底该给这些特殊胚胎怎样的机会?

胚胎嵌合体对移植成功率的影响

过渡段:要解开这个谜题,得先搞懂嵌合体的「生存游戏规则」。想象一下,胚胎就像个微型社会,正常细胞和异常细胞在这里展开地盘争夺战。关键要看哪方势力能占据主导地位。研究发现,当异常细胞占比低于30%时,胚胎自我修正机制就像经验丰富的「城管」,能有效清理问题细胞;但当异常细胞突破50%警戒线,整个胚胎系统就可能面临崩盘风险。

1. 嵌合模式的「危险等级」

不同染色体出问题,后果大不相同。比如涉及13、18、21号染色体的嵌合,就像定时炸弹需要特别警惕;而性染色体嵌合反而像温顺的小猫,常常能正常发育。这背后的生物学原理,正改变着胚胎筛选的标准。

2. 检测技术的「火眼金睛」

新一代测序技术NGS就像显微镜plus版,能精准识别出30%以下的嵌合比例。但技术越先进,带来的伦理困境越深——那些检测出轻度嵌合的胚胎,到底算不算「次品」?

3. 临床实践的「灰度选择」

北京某生殖中心的最新统计显示,移植嵌合体胚胎的活产率能达到40%,这个数字让很多医生开始重新评估风险阈值。就像炒股,现在医学界正在寻找风险和收益的最佳平衡点。

胚胎嵌合体有移植成功的机会

过渡段:正当学界争论不休时,现实中的生命奇迹正在发生。32岁的李女士移植了嵌合比例45%的胚胎,现在宝宝已经能满地跑了。这样的案例不断冲击着旧有认知,提示我们生命系统的复杂性远超想象。就像沙漠里的仙人掌,看似恶劣的生存环境反而激发出独特的生存智慧。

1. 子宫环境的「魔法加成」

最新研究发现,母体子宫内膜会分泌特殊因子,像「细胞教练」般指导胚胎进行自我修复。这种宫腔微环境与胚胎的互动,可能解释为何有些实验室判「死刑」的胚胎能成功发育。

2. 动态发展的「反转剧本」

加州大学的研究团队用延时摄影捕捉到惊人画面:某些嵌合胚胎在发育过程中,异常细胞会像退潮般自然消失。这种自我修正能力,让科学家开始重新定义胚胎发育的「容错率」。

3. 个性化方案的「精准出击」

面对嵌合体胚胎,现在医生会像股票分析师那样评估多项指标:患者年龄、嵌合类型、异常细胞分布。35岁以上女性可能获得更宽松的移植建议,毕竟时间不等人。

胚胎嵌合体风险和几率并存

生殖实验室的胚胎学家老王常说:「看胚胎就像看人,不能光看出身证明。」随着嵌合体移植案例的积累,医学界正在建立新的评估模型。这个模型不仅要计算染色体异常比例,还要考量胚胎发育潜能、患者具体情况等二十多项参数。

未来或许会出现「胚胎潜力指数」这样的综合评分系统。就像高考改革,不再唯染色体核型论英雄。但在这个过程中,如何把握医学伦理的尺度,如何帮助患者做出明智选择,仍是需要整个社会共同思考的命题。毕竟,每个胚胎背后,都承载着一个家庭最珍贵的希望。

讨论群

-

准妈妈必看|孕期高血压科学降压指南

51

51

-

备孕半年没动静?这届准爸妈需要知道的科学指南

63

63

-

孕期皮肤干燥真是怀女宝信号?科学解读+实用护肤指南

107

107

-

三代试管囊胚筛查异常与移植?异常胚胎的处理方法

35

35

-

泰国试管移植技术:成功率背后的真相与未来挑战

108

108

-

备孕必查同型半胱氨酸?这5个真相准爸妈得知道

104

104

-

移植后hCG值偏低别慌!这份科学应对指南请收好

88

88

-

冻胚移植成功率提升的秘密:这届备孕妈妈都做对了什么?

9

9

-

移植后雌二醇多少算正常?这份指南帮你读懂身体信号

41

41

-

移植鲜胚6天后用试纸测怀孕,到底靠不靠谱?

68

68

-

试管促排期间连续做B超监测对身体有影响吗?

13

13

-

试管移植第十四天了我还需要继续用药吗?

30

30

-

二代试管4bb囊胚多次不着床?

13

13

-

我被诊断出有DNA倍体细胞异常,这种情况可以进行试管婴儿吗?

11

11

-

我是AB型血,听说这种血型做试管婴儿成功率不高,这是真的吗?

23

23

-

我有24个基础卵泡,这个数量对于做试管婴儿来说正常吗?

34

34

-

试管婴儿治疗期间容易出血是因为孕酮水平低?

31

31

-

我的卵泡大小是27x24毫米,这个尺寸适合做试管婴儿取卵吗?

12

12

-

进行试管促排卵治疗可以同时服用氯氮平吗?

12

12

-

听说有专门针对腹泻的奶粉,能给我推荐几种吗?

42

42

-

50岁去泰国试管婴儿好吗,值不值得去

7490

7490

-

试管医院一般周六日的医生靠谱吗

7658

7658

-

试管失败医院有责任吗,试管失败责任在谁

7906

7906

-

囊胚4bc几乎是女孩,有事实依据吗?

5454

5454

-

卖精子合法吗,供精试管的精子买的吗

7508

7508

-

试管怀孕八个月还能上班吗,是不是可以休产假了?

8572

8572

-

囊胚bc级什么意思,质量好与坏?

5573

5573

-

试管823胚胎什么意思,是哪种等级的胚胎?

5137

5137

-

治疗子宫肌瘤才能做试管婴儿吗,医生怎么说

5674

5674

-

试管怀孕能吃辣椒吗?怀孕后是否要忌辣?

4622

4622

全部评论

帖子《胚胎嵌合体影响移植成功率?风险和成功几率并存》

还没有评论哦,快来回复评论哟,马上抢占先机~