为啥8个胚胎养囊只成功了1个?试管养囊也有风险性

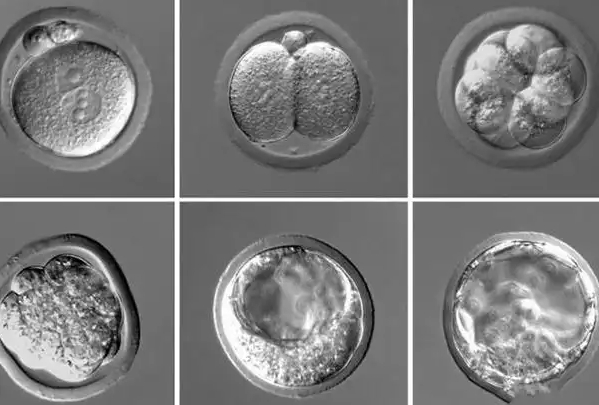

在辅助生殖技术中,8枚胚胎仅有1枚成功发育为囊胚的现象并不罕见。囊胚培养本质上是胚胎的自然淘汰过程,即便初始胚胎数量可观,最终能否形成优质囊胚仍取决于多重因素的精密配合。从卵子成熟度到实验室环境控制,从遗传物质稳定性到能量代谢效率,每个环节都可能成为影响成败的关键节点。现代生殖医学研究表明,平均囊胚形成率约为30%-50%,这意味着部分患者可能面临更高比例的胚胎损耗。

胚胎质量的先天制约

卵子与精子的内在品质如同生命最初的起跑线。临床数据显示,成熟卵泡中约有20%的卵子存在胞浆颗粒分布不均或线粒体储备不足,这类卵子在受精后可能无法启动正常的胚胎分裂程序。精子DNA碎片率超过15%时,胚胎发育停滞风险将增加3倍。即使胚胎成功分裂至第3天的8细胞阶段,若细胞间存在明显大小不均或碎片率超过20%,其继续发育为囊胚的概率将锐减至不足10%。

胚胎发育潜能的差异在受精卵阶段就已埋下伏笔。受精后16-18小时形成的双原核结构,其对称性与后续发育能力密切相关。原核排列紊乱的胚胎,囊胚形成率通常低于25%。部分胚胎看似分裂速度正常,实则可能处于“伪生长”状态——这类胚胎在耗尽其母源性能量储备后,往往在第5-6天培养时突然停止发育。

实验室环境的微观影响

培养箱内的氧气浓度控制堪称胚胎发育的隐形推手。相较于人体输卵管的低氧环境(5%氧气浓度),传统培养箱的20%氧浓度会使胚胎氧化应激水平提升4倍。采用时序性气体调控技术(前三天5%氧气,后两天降至2%)的实验室,可将囊胚形成率提高15%。温度波动更是胚胎的致命威胁,即使0.5℃的偏差也会导致胚胎细胞骨架蛋白变性,使代谢效率降低30%。

胚胎培养液的更新策略直接影响废物清除效率。囊胚形成阶段每天更换培养液,能及时清除胚胎分泌的铵离子等代谢废物,避免其浓度超过0.5mmol/L的毒性阈值。部分实验室采用微滴培养技术,将胚胎置于30微升的微型液滴中,这种设计既能维持必要的营养浓度,又可避免胚胎因液体流动产生机械应力损伤。

遗传物质的隐形筛选

染色体非整倍体现象是胚胎停止发育的重要推手。35岁以上女性的胚胎中,约60%存在染色体数目异常,这些胚胎通常在囊胚形成前被自然淘汰。即便是形态学评分良好的胚胎,也可能携带影响继续发育的微缺失或微重复。现代胚胎植入前遗传学检测(PGT)技术显示,约40%的8细胞胚胎存在影响囊胚形成的遗传缺陷。

表观遗传调控异常同样值得关注。DNA甲基化模式在囊胚形成阶段需要精确重塑,若印记控制区域的甲基化程度偏差超过10%,胚胎将无法完成滋养层细胞与内细胞团的分化。实验室通过添加维生素C(0.05mmol/L)等表观遗传调节剂,可将这类发育障碍的发生率降低20%。

能量代谢的生死时速

胚胎从母源性能量供给向自主能量生产的转换,是囊胚形成必须跨越的关卡。在第3天胚胎阶段,线粒体需要完成从卵周质到细胞质的迁移重组,这个过程若出现延迟,将导致三磷酸腺苷(ATP)产量骤降。研究显示,成功形成囊胚的胚胎,其ATP含量通常是停滞胚胎的3倍以上。实验室通过延时摄影系统监测发现,线粒体迁移异常的胚胎往往在第4天出现明显的分裂速度下降。

糖代谢途径的选择性激活决定能量利用效率。正常发育的胚胎在第5天会增强磷酸戊糖途径活性,这种代谢转换能为快速分裂的胚胎提供更多核酸合成原料。若胚胎持续依赖糖酵解供能,其囊胚形成概率将下降50%。部分实验室通过检测培养液中丙酮酸/乳酸的消耗比,能在第3天预测胚胎代谢适应能力。

个体差异的深层影响

母体年龄对卵子线粒体功能的打击具有累积效应。35岁女性的卵子线粒体DNA拷贝数相比25岁时减少40%,这种能量工厂的损耗直接影响胚胎的发育续航能力。子宫内膜异位症患者的卵泡液中,白细胞介素-6等炎症因子浓度常超标2-3倍,这些物质通过改变卵母细胞微环境,可能造成胚胎发育潜力提前耗竭。

男性因素同样不容忽视。重度少弱精症患者精子的中心体功能缺陷,可能导致胚胎分裂时纺锤体组装异常。这类胚胎即便勉强发育至囊胚阶段,其滋养层细胞数量通常比正常胚胎少30%,直接影响后续着床能力。实验室采用卵胞浆内形态选择性精子注射(IMSI)技术,能部分改善此类胚胎的发育结局。

讨论群

-

备孕叶酸怎么选?2025年最新品牌测评与科学指南

80

80

-

南阳试管婴儿费用全解析:从两万到八万都花哪儿了?

77

77

-

成都试管婴儿医院怎么选?2025年最新避坑指南来了!

81

81

-

试管婴儿到底要花多少钱?这份计划帮你算清每一笔账

97

97

-

孕晚期同房安全吗?科学解读孕期性生活的注意事项

63

63

-

试管婴儿备孕指南:这些针对性准备你做好了吗?

49

49

-

22个最准怀男孩征兆盘点,别只知道看肚型了

9

9

-

爱地那非的功效到使用 避坑指南要注意药量

33

33

-

女性健康新视角:酸奶饮用需谨慎的科学解读

32

32

-

剖腹产三次生育风险大吗?医生给出关键建议

56

56

-

50岁去泰国试管婴儿好吗,值不值得去

7491

7491

-

试管医院一般周六日的医生靠谱吗

7658

7658

-

试管失败医院有责任吗,试管失败责任在谁

7907

7907

-

囊胚4bc几乎是女孩,有事实依据吗?

5457

5457

-

卖精子合法吗,供精试管的精子买的吗

7510

7510

-

试管怀孕八个月还能上班吗,是不是可以休产假了?

8572

8572

-

囊胚bc级什么意思,质量好与坏?

5574

5574

-

试管823胚胎什么意思,是哪种等级的胚胎?

5139

5139

-

治疗子宫肌瘤才能做试管婴儿吗,医生怎么说

5674

5674

-

试管怀孕能吃辣椒吗?怀孕后是否要忌辣?

4622

4622

全部评论

帖子《为啥8个胚胎养囊只成功了1个?试管养囊也有风险性》

还没有评论哦,快来回复评论哟,马上抢占先机~