孕期fl和hl对应孕周标准值?标准不固定还有变化

在孕期超声检查中,股骨长(FL)与肱骨长(HL)如同胎儿生长的密码本,为医生提供评估发育进度的重要线索。这两项数据与孕周的对应关系并非简单线性增长,而是遵循特定的生物学规律。医学界基于百万级胎儿生长数据建立的参考曲线显示,正常单胎妊娠中,FL和HL的测量值在相应孕周的平均偏差通常控制在7天以内。

fl和hl对应孕周标准值

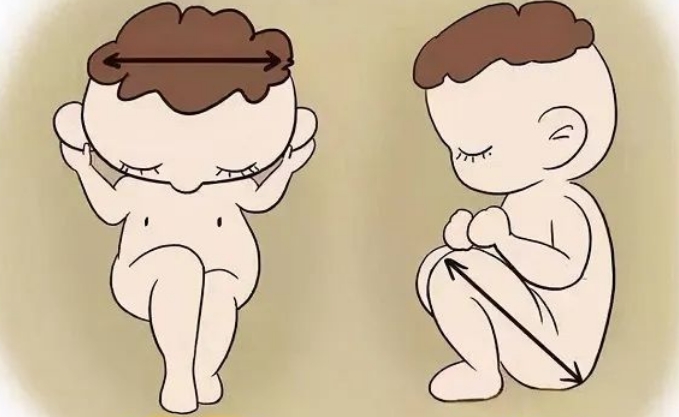

股骨长反映下肢骨发育水平。从孕14周起,这根人体最长的骨骼以每周约1.8毫米的速度匀速生长,至40周时通常达到75-80毫米。超声探头需精确捕捉股骨两端骺软骨的强回声点,测量误差超过2毫米可能导致孕周误判3周以上。

肱骨长则映射上肢生长轨迹。相较于股骨,肱骨的生长曲线更平缓,孕中期每周增长约1.2毫米。临床发现,当肱骨长持续低于同孕周第5百分位时,需警惕胎儿骨骼发育不良或染色体异常风险,这种情况在正常妊娠中的发生率不足0.3%。

fl和hl对应孕周标准不固定

孕20周成为关键分水岭。此阶段FL标准值约为33±3毫米,HL为29±2毫米,两者的比值维持在1.13-1.18区间。若两者比值持续低于1.0,可能提示成骨不全等遗传性疾病,但需排除测量平面倾斜等技术因素。

孕晚期增速放缓暗藏玄机。32周后股骨周增速下降至1.2毫米,此时FL绝对值与胎儿体重的相关性显著增强。研究显示,FL测量值比实际孕周小2周以上的胎儿,出生低体重风险增加4倍,但需结合腹围(AC)等指标综合判断。

fl和hl测量偏差的多种因素

超声切面选择决定数据精度。标准的股骨长测量需显示整条骨骼长轴,两端骺软骨呈现清晰的双线征。操作经验不足可能导致10%-15%的长度低估,这种情况在胎儿臀位时更为常见。

生物学变异带来自然波动。同孕周胎儿股骨长的个体差异可达12%,这种差异60%源于遗传因素。父母身高每增加10厘米,胎儿FL测量值可能上移0.5个标准差,但不会超过孕周正常波动范围。

fl和hl值和对应孕周的意义

动态监测胜过单次绝对值。当FL/HL数值偏离标准时,医生更关注生长曲线的斜率变化。连续三次测量增速下降30%,比单次数值异常更具病理提示意义,此时染色体异常检出率提升至15%。

多指标协同破解生长密码。将FL与双顶径(BPD)、头围(HC)组成生长比例模型,能有效区分匀称型与非匀称型发育受限。例如FL/AC比值小于0.16时,预测胎儿宫内窘迫的敏感度可达82%。

总之,FL和HL的孕周标准值不是机械的刻度尺,而是动态观察的参照系。现代围产医学通过建立个性化生长轨迹模型,已能将胎儿发育评估精度提升至±5天内。当测量值偏离常规时,85%的情况属于生理性波动,真正需要介入干预的不足5%。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 黄疸住院费用5000能报销多少?新生儿医保的报销额度

- 孕早期双胎变单胎什么情况?双胎变单胎的多种原因

- 为啥过去婴儿不用拍嗝?被忽视的传统排气方法

- 胎囊3个数据看男女公式?影响胎囊形态的多种因素

- 孕期fl和hl对应孕周标准值?标准不固定还有变化

- 真后悔做唐氏筛查和羊水穿刺?无创DNA结果更准确更全面

- 18三体值多少明显是男孩?染色体检测与胎儿性别的区别

- 孕5周hCG不翻倍了只是略涨?孕期hCG异常的检查项目