囊胚移植失败最明显的感觉?试管周期间隔时间

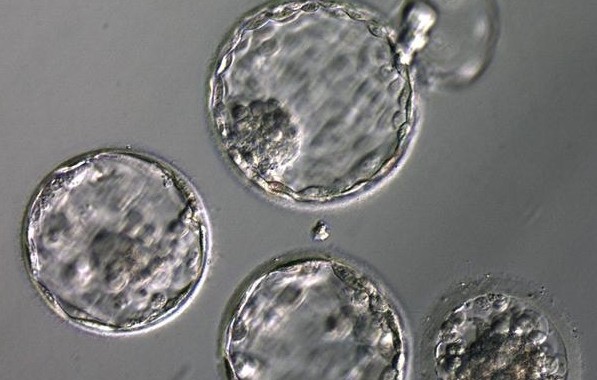

胚胎实验室里精心培育的囊胚被送入子宫后,生命的奇迹并非总能如期上演。约30%-40%的囊胚移植最终未能完成着床使命,这个过程如同精密对接的航天器在最后时刻错失轨道,母体往往通过特定的生理信号传递着这场无声的告别。这些信号既是身体的自检报告,也是指导后续治疗的重要线索。

身体的沉默抗议

移植后7-10天,部分女性会捕捉到身体发出的微妙预警。原本应该持续存在的轻微腹胀感突然消散,就像被拔掉电源的加湿器停止工作。有些人的乳房胀痛在移植后第5天达到顶峰后却急转直下,乳晕颜色可能出现肉眼可见的变浅。这些变化虽不剧烈,却像渐渐熄灭的指示灯般暗示着激素支持的减弱。

更具指向性的信号出现在月经来潮前。少量褐色分泌物可能在预计着床期渗出,不同于正常月经的鲜红血流,这种分泌物更像是系统自检时的故障代码。当这种出血与下腹坠胀感同步出现时,子宫内膜可能已经开始剥离囊胚这个“外来客”,如同房屋主人提前收回未续租的客房。

激素的过山车骤停

支撑妊娠的关键激素人绒毛膜促性腺激素(hCG)和孕酮,在移植失败时呈现特征性波动。正常妊娠中hCG应呈指数级增长,但失败案例的检测曲线常出现“爬坡无力”现象——移植12天后hCG值可能卡在50mIU/ml以下,如同动力不足的火箭无法突破大气层。这种增长停滞在血液检测中清晰可辨,即便没有明显症状,数值本身已构成强烈预警。

孕酮水平的崩塌更具戏剧性。部分患者在移植后前三天还能维持25ng/ml以上的理想值,但随后会经历断崖式下跌,这种骤降有时甚至早于hCG的变化。就像突然松开的发条,激素水平的剧烈波动可能引发情绪烦躁、睡眠紊乱等连锁反应,这些看似普通的身体反应实则暗含生理系统的自我调整信号。

生命迹象的真空状态

医学影像成为验证直觉的终极裁判。移植14天后的超声检查本应呈现妊娠囊的环状结构,但在失败案例中,宫腔内往往保持着令人窒息的“洁净度”。更微妙的是子宫内膜的变化,原本为迎接囊胚增厚至8-12毫米的松软内膜,可能过早恢复至5毫米以下的致密状态,如同未能等到宾客的宴席提前撤场。

部分特殊情况下会出现生化妊娠的迷雾状态。hCG短暂上升至可检测范围,却在未达临床妊娠标准前急速回落。这种“昙花一现”的激素波动,如同在监控屏幕上闪现又消失的雷达信号,提示着囊胚曾试图建立连接却最终失联的悲壮尝试。

生理周期的强制重启

当母体确认移植失败后,生殖系统会启动独特的清理程序。不同于自然月经的规律性出血,药物周期控制的子宫内膜脱落往往更汹涌澎湃。这种撤退性出血可能伴随大量膜状组织排出,其成分包含为迎接妊娠而过度增殖的腺体细胞,如同被清空的育婴房重新恢复毛坯状态。

月经重构的过程可能持续2-3个周期,期间排卵功能可能暂时紊乱。基础体温曲线失去原有的双相特征,宫颈粘液结晶变得模糊不清,这些细节变化揭示着生殖轴需要时间重置生物钟。约60%的女性在首次失败后,需经历1-2次正常月经周期才能重启移植程序。

心理防线的涟漪效应

身体信号与心理感知往往交织共振。部分女性在移植第5天前后会出现直觉性焦虑,这种难以名状的不安可能源于体内激素的微妙变化。睡眠监测显示,失败周期中的快速眼动睡眠比例显著增加,梦境中频繁出现坠落、丢失物品等象征性场景,潜意识正在协助意识消化未竟的期待。

更隐蔽的影响体现在行为模式改变。有人会不自主地减少水分摄入以规避频繁验孕的冲动,有人则对含有叶酸的综合维生素产生抗拒心理。这些细微的行为调整,如同地震后的余震,反映着希望破灭后的心理应激反应。

医疗介入的黄金窗口

面对失败信号,现代生殖医学建立了标准应对流程。及时停用黄体支持药物如同关闭错误程序,可加速子宫内膜修复进程。生殖免疫筛查通常在失败后第2次月经周期展开,重点排查凝血功能异常和免疫排斥反应,这些隐藏的“系统漏洞”可能占失败因素的15%-20%。

中医调理的介入时机颇有讲究。子宫内膜血流检测显示,针灸治疗在月经干净后第3天启动效果最佳,此时子宫动脉阻力指数开始下降,配合艾灸可提升内膜供血效率30%以上。这种中西医结合的序贯疗法,如同为下次移植铺设更肥沃的土壤。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 西地那非和他达拉非怎么选?一篇说透两者的区别

- 做试管查nt必须查宫颈大小吗?宫颈异常的症状

- 移植着床出血正常图片?胚胎着床的身体自检观察

- 试管胚胎一级需要多久才能移植?移植时间的三个因素

- 试管二级胚胎没有一级聪明?胚胎等级不影响遗传智力

- 取卵后腹水的高峰期是?腹水症状发展的昼夜规律

- 囊胚移植失败最明显的感觉?试管周期间隔时间

- 漯河市第一人民医院卵巢移植费用全解析:价格、政策与真实体验