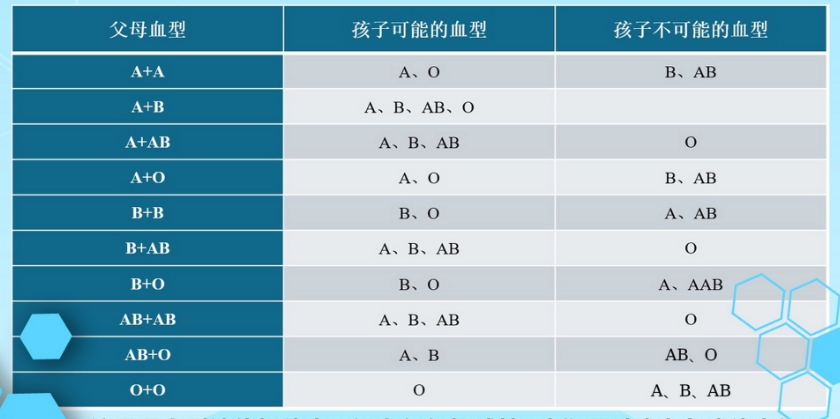

父母的血型与子女的血型对照表 ABO血型组合的排列

人类血型系统如同遗传密码,在亲子间传递着独特的生物标记。ABO血型与Rh血型的遗传遵循特定规律,父母血型组合决定着子女的可能血型范围。这种看似简单的字母组合背后,蕴含着复杂的显隐性遗传机制,既能为血缘关系提供参考依据,也在临床输血、新生儿溶血症预防中具有重要价值。

血型系统的遗传基石

1900年发现的ABO血型系统,揭开了血液的神秘面纱。每个人从父母各继承一个血型基因,A和B属于显性基因,O为隐性基因。当父母分别提供A和O基因时,子女会表现为A型,因为显性基因会掩盖隐性特征。这种遗传规律像拼图游戏,父母各出半块基因拼板,最终组合出孩子的血型图谱。Rh血型系统则相对简单,阳性为显性,只有当父母双方都携带隐性阴性基因时,子女才可能呈现Rh阴性。

ABO血型组合的排列游戏

A型血父母若携带AO基因组合,子女可能出现O型血,这种情况让很多家庭感到意外。两个O型血的父母堪称最稳定的组合,注定只能传递O型基因。AB型血作为特殊存在,其子女不可能出现O型血,因为父母必然传递A或B基因。最复杂的当属A型和B型结合的家庭,四种血型皆有可能,这种多样性源于基因重组的神奇力量。医学上常用血型排除法,比如父母均为O型时,若孩子出现AB型,则可直接排除生物学亲子关系。

Rh阴性的稀有传承

占我国人口0.3%的"熊猫血"群体,其遗传充满不确定性。Rh阳性父亲与阴性母亲结合时,若父亲携带隐性阴性基因,子女有50%概率继承阴性血型。这种特殊组合在生育时需格外警惕,母体可能对胎儿红细胞产生抗体攻击,引发新生儿溶血反应。现代医学通过产前抗体筛查和产后换血治疗,已将此类风险大幅降低。值得注意的是,Rh阴性母亲怀第二胎时,免疫系统攻击强度会显著增强。

基因突变的例外情况

约百万分之一概率的基因突变可能打破常规遗传规律,这种极小概率事件曾引发家庭信任危机。某些血液疾病患者可能出现血型暂时改变,比如白血病患者骨髓移植后,供体的造血干细胞会重塑其血型特征。检测技术误差也不容忽视,医院检验科采用正反定型交叉验证,避免将亚型血型误判为常规类型,如A2亚型可能被误认为O型血。

血型不符的医学应对

当新生儿血型与父母存在理论矛盾时,医疗机构会启动复核机制。检验科采用试管法和微柱凝胶法双重确认血型,分子生物学检测则可追溯基因层面的异常。对于临床输血,严格的三查七对制度确保血型匹配,即便亲属间直接输血也被明令禁止。近年来发展的自体血回输技术,在手术中收集患者自身血液过滤回输,既规避血型匹配风险,又缓解血库供应压力。

血型应用的现代延伸

法医领域利用血型缩小嫌疑人范围,虽不如DNA检测精确,仍是现场物证初筛的重要手段。营养学提出的血型饮食理论虽缺乏科学依据,却反映出公众对血型奥秘的持续关注。在干细胞研究领域,科学家尝试通过基因编辑技术,将A型血转化为通用O型血,这项突破可能彻底改变血库储备格局。而人工培育红细胞技术的成熟,预示着未来或许能实现按需定制血型。

总之,父母的血型与子女的血型对照表比较准确。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 158天产假含产前15天吗?产假天数计算一文说清

- 孕期春梦与胎儿性别的真相:科学解读破除民间传言

- 孕期避孕套使用全攻略:安全与健康的双重守护

- 职场准妈妈的饮食指南:孕期营养与高效备餐全攻略

- 新生儿医保办理黄金期全解析:错过时间可能损失上万元

- 试管医院染色体检查多少钱?2025年价格指南+避坑攻略

- 孕早期打特尔津对胎儿有影响吗?医生详细解答用药安全

- 女人梦见小老鼠崽子意味着什么?从解梦到心理学的深度解读