怀孕男孩双顶径对照表 性别差异的认知误区

双顶径作为产科超声的核心测量指标,是评估胎儿头颅发育和孕周核对的重要标尺。这项从孕12周开始常规监测的数据,通过毫米级精度反映着胎儿脑部结构发育轨迹。医学界建立的孕周对照值范围,将正常波动控制在同孕龄平均值的±2周内,其动态变化规律比绝对数值更具临床意义。尽管民间有"双顶径看性别"的说法,但现代循证医学证实,正常男女胎儿的双顶径差异多在1-2毫米内,真正影响数值的核心因素仍是孕周和遗传特征。

怀孕男孩双顶径对照表

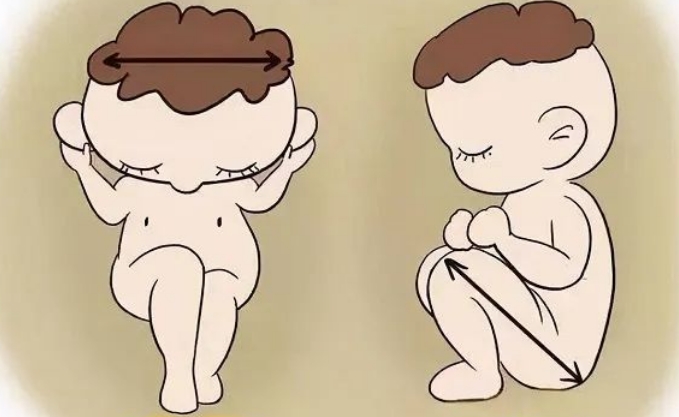

双顶径的精准测量依赖标准切面捕捉。经验丰富的超声医师会调整探头角度,确保显示胎头横切面的椭圆形轮廓,同时清晰呈现中线的大脑镰结构。测量光标需精准卡在颅骨外缘至对侧外缘,避开头皮水肿或颅骨钙化异常区域。

孕中晚期的测量挑战在于胎动干扰。当胎儿转头或手部遮挡时,操作者会等待自然体位调整,或轻推孕妇腹部引发胎动。新型三维超声的断层扫描模式,能在复杂胎位下重建标准切面,将测量误差控制在±1.2毫米内。

孕周对照值的科学逻辑

参考曲线的建立基于大样本动态追踪。国内外权威指南收录的对照值,通常来自数万名健康孕妇的纵向数据。以孕20周为例,双顶径中位数约为47毫米,正常波动范围在43-51毫米之间。这些数值按每孕周细分,形成连续的S型增长曲线。

临床解读需结合多参数综合分析。当双顶径偏大时,需同步查看头围与腹围比例;若伴侧脑室增宽或颅骨形态异常,则需警惕脑积水或颅缝早闭。单纯性数值偏离平均值1-2周,更多体现个体发育节奏差异。

动态监测的临床价值

孕中期的增速规律最具诊断意义。正常胎儿在孕16-28周期间,双顶径每周增长约2-3毫米。若连续两次产检显示增长停滞,可能提示胎盘功能不足或染色体异常。但需排除测量切面偏差,建议间隔2周复查确认。

孕晚期的数值波动需理性看待。34周后颅骨生长趋缓,双顶径周增长降至1-1.5毫米。此时测量值超过90毫米未必是异常,可能只是遗传性大头特征。关键要看头盆是否对称,以及分娩前的骨盆测量数据。

异常值的应对策略

持续性偏小需启动鉴别诊断流程。当双顶径持续低于同孕龄第5百分位时,首先要核对受孕日期,排除孕周计算错误。其次通过病毒筛查、染色体检测排查先天感染或遗传病,必要时进行胎儿脑部MRI检查。

进行性增快警惕代谢性疾病。若孕晚期双顶径突然加速增长,每周增幅超过4毫米,可能提示妊娠糖尿病引发的代谢异常。这种情况需要立即进行糖耐量试验,并控制血糖水平以避免巨大儿风险。

性别差异的认知误区

民间经验与医学数据的错位认知。传统说法认为"双顶径大是男孩",但临床统计显示,足月男胎平均双顶径仅比女胎大1.3毫米,这种差异在统计学上几乎可以忽略。真正影响头围大小的,更多是父母遗传特征而非胎儿性别。

超声参数的性别特异性研究进展。最新队列研究发现,男女胎儿在孕32周后出现头颅形态差异:男胎颅骨更显椭圆形,女胎趋向圆形。这种形态学差异可能导致相同双顶径下头围测量值不同,但尚未达到需要分性别制定参考值的程度。

总之,正确理解双顶径对照表,需要把握"动态观察重于单次数值,整体协调优于局部数据"的原则。建议孕妇从孕20周起建立专属生长曲线图,将双顶径、头围、股骨长等参数联动分析。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 孕期护肤烟酰胺能不能用?看完这篇你就懂了!

- 三胎入盆后多久会生?过来人的经验总结和实用指南

- 牙膏和尿液反应测怀孕图片 科学验孕的正确打开方式

- 怀孕男孩双顶径对照表 性别差异的认知误区

- 社区建档 vs 医院建档:孕产保健的双轨选择

- 孕晚期同房安全吗?科学解读孕期性生活的注意事项

- 22个最准怀男孩征兆盘点,别只知道看肚型了

- 爱地那非的功效到使用 避坑指南要注意药量