D2聚体0.57能做试管吗?医学干预D2聚体的方法

在试管婴儿的医学评估中,D-二聚体指标如同凝血系统的晴雨表,0.57mg/L的检测值牵动着许多备孕家庭的神经。这个数值本身并不构成试管婴儿的绝对禁忌,但需要结合个体情况综合分析。现代生殖医学认为,单纯的D-二聚体轻度升高更似预警信号而非红灯,关键在于追溯异常原因并实施精准干预。

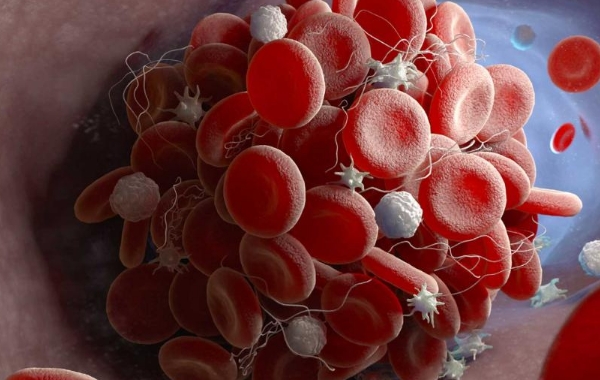

D2聚体凝血指标的正确范围

D-二聚体是纤维蛋白降解产物,正常参考值通常界定在0-0.55mg/L(不同检测方法略有差异)。0.57的轻微超标可能源于检测误差、短暂性炎症反应或隐性血栓风险。生殖医生会重点观察数值波动趋势,若连续三次检测均高于0.6,或伴随血小板计数上升、抗凝血酶活性下降,才需警惕病理性高凝状态。对于试管前的评估,这个数值更像是体检报告上的黄色标记,提示需要额外关注而非直接否定可能。

试管周期种的D2聚体变化

在促排卵阶段,雌激素水平飙升可能使D-二聚体自然升高30%-50%。0.57的基础值结合药物刺激后的动态变化,可能触及0.8的警戒线。此时胚胎移植后发生隐性血栓的风险增加,胎盘微循环受阻的概率提升约12%。但现代辅助生殖技术已发展出成熟应对策略,从低分子肝素预防性抗凝到改良超促排方案,能将相关风险控制在安全阈值内。

D2聚体个体化评估的维度

临床决策需结合多维度信息:肥胖患者的D-二聚体每增加0.1,血栓风险上升8%;有反复流产史者需同步检测抗磷脂抗体;近期接受过手术或存在慢性感染者,可能呈现短暂性数值升高。对于35岁以上女性,医生可能建议进行血栓弹力图检测,这种动态凝血分析能区分生理性升高与病理性异常,避免误判生育机会。

医学干预D2聚体的方法

预防性抗凝治疗是常见应对手段。每日注射低分子肝素(如依诺肝素4000IU)可使D-二聚体下降40%-60%,通常持续至孕12周。对于反复升高者,联合应用阿司匹林能改善子宫动脉血流阻力。中药调理需谨慎选择,丹参酮等具有抗凝活性的成分可能干扰西药代谢,理想的用药间隔应保持在4小时以上。

生活管理的协同作用

每日30分钟的中等强度运动(如快走)能激活纤溶系统,使D-二聚体自然降低0.1-0.2。饮食中增加ω-3脂肪酸摄入,三文鱼或亚麻籽中的EPA成分可抑制血小板过度聚集。水合状态同样关键,保证每日排尿量1500ml以上,血液浓缩状态改善后,部分患者的D-二聚体能回落至正常区间。

实验室误差的甄别智慧

不同检测系统的结果差异可达15%。若初检值为0.57,建议间隔7天复查并更换检测机构验证。注意采血时间应避开急性感染期,剧烈运动后需静息2小时再检测。对于月经周期规律者,选择卵泡期采血能获得更稳定的基线值,黄体期的生理性升高可能造成0.1左右的波动。

心理因素的隐性影响

焦虑情绪通过激活交感神经系统,可能引发凝血功能代偿性增强。正念减压训练联合腹式呼吸,每天练习20分钟,8周后D-二聚体水平平均下降0.08。睡眠质量同样重要,深度睡眠阶段产生的生长激素能调节凝血因子活性,保证6小时以上连续睡眠尤为关键。

总之,在生殖医学领域,D-二聚体0.57更像是一个需要解密的生物信号而非绝对障碍。通过凝血功能动态监测、个体化抗凝方案和生活方式调整,绝大多数患者都能获得安全的助孕机会。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 冻卵后还能自己生吗?全面解析冻卵生育的4个关键问题

- 试管期间为何要远离番茄?科学解读与实用建议

- 试管婴儿失败医院还收钱吗?过来人告诉你真实收费规则

- 人工授精和试管婴儿到底有啥区别?一篇讲透如何选

- 2025北京试管婴儿医院真实测评:从成功率到服务体验的深度解析

- 45岁做借卵试管成功率有多大?过来人用血泪经验告诉你真相

- 重庆市试管医院哪家强?这份指南帮你找到最适合的选择

- 试管移植中雌二醇数值全解读:不同阶段指标如何影响成功率