短方案试管促排可以连续?看卵巢恢复和药物反应

在试管婴儿治疗中,短方案因其周期短、用药灵活的特点,常被用于卵巢储备功能减退人群。是否能够连续实施该方案,本质上取决于患者对促排药物的应答模式及卵巢功能的恢复速度。生殖医生通常会根据激素水平、卵泡募集情况等多维度指标,动态调整治疗策略。

短方案试管连续促排

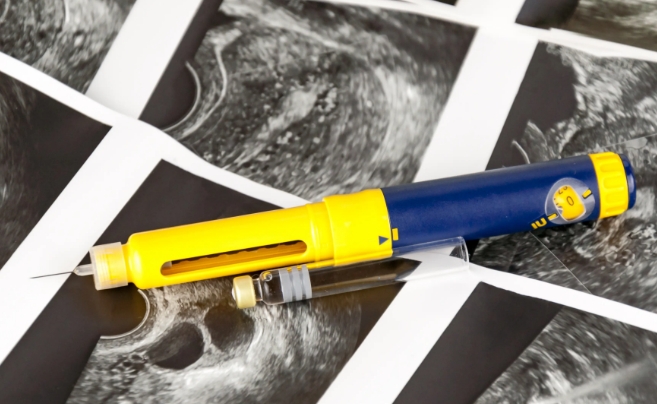

短方案的核心在于利用促性腺激素释放激素拮抗剂(GnRH-ant)的即时抑制作用。与传统长方案不同,它不需要提前降调节,从月经第2-3天直接启动促排卵药物。这种设计相当于跳过热身环节直接进入冲刺阶段,药物组合通常包含重组促卵泡激素(rFSH)与人绝经促性腺激素(HMG)的混合配方。

试管连续促排看卵巢反应

基础窦卵泡计数(AFC)与抗苗勒管激素(AMH)是评估连续促排可行性的关键指标。当AMH低于1.1ng/ml时,卵巢对重复刺激的应答可能逐次衰减。治疗期间监测雌二醇(E2)的日增幅尤为重要,理想状态下每日增长应维持在30%-50%区间。卵泡发育的同步性差异超过40%,往往提示需要调整后续方案。

试管促排后卵巢恢复的时间

正常月经周期中,卵巢需要经历卵泡闭锁、颗粒细胞凋亡等自我修复过程。短方案结束后,约需6-8周完成激素环境复位。但部分案例中,残留的小卵泡可能在下个周期提前启动募集。通过超声检测窦卵泡直径是否均匀小于8mm,能判断是否具备再次促排的基础条件。

连续促排的药物残留风险

连续使用促性腺激素可能导致受体敏感性下降,这种现象在三个月内重复三次以上治疗时更为明显。临床数据显示,同剂量药物刺激下,第三次促排的获卵数可能下降15%-20%。肝肾功能正常的患者,建议两次促排间隔至少经历1次自然月经周期,以便代谢产物完全清除。

连续促排的卵巢并发症

当连续周期中出现卵巢过度刺激综合征(OHSS)风险时,医生会启动熔断机制。血液中雌二醇浓度超过14680pmol/L,或卵泡数突然激增至20个以上,必须立即停止当前周期。对于曾发生早发黄素化的患者,后续治疗需在拮抗剂给药时间窗上做前移调整。

试管短方案的用药剂量调整

重复应用短方案时,通常会采用剂量递减策略。首次促排使用150-225IU的初始剂量,后续周期根据卵泡反应性下调10%-15%。对于前次周期出现卵泡发育不同步的案例,引入双重刺激方案(DuoStim)可能提升卵子利用率,即在同一个月经周期内进行两次卵泡募集。

总之,生殖医学界近年提出“个体化窗口期”概念,通过基因检测分析药物代谢相关酶活性,能更精准预判连续促排的耐受性。需要明确的是,任何促排方案都不是无限次适用的机械流程。当连续三个周期优质胚胎率低于20%时,医生通常会建议转向微刺激或自然周期方案。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 三代试管囊胚筛查异常与移植?异常胚胎的处理方法

- 泰国试管移植技术:成功率背后的真相与未来挑战

- 移植后hCG值偏低别慌!这份科学应对指南请收好

- 冻胚移植成功率提升的秘密:这届备孕妈妈都做对了什么?

- 移植后雌二醇多少算正常?这份指南帮你读懂身体信号

- 移植鲜胚6天后用试纸测怀孕,到底靠不靠谱?

- 孕酮水平过高或过低,为何医生不建议移植?

- 移植囊胚第十天验血未孕,医生建议停药后如何科学应对?