试管VS自然怀孕:从科学到伦理的全方位对比

最近在门诊遇到一对结婚三年的夫妻,女方反复念叨着:「医生您看我这体温表都测了半年了,怎么还是怀不上?」丈夫在旁边默默掏出手机:「实在不行咱们就做试管吧,听说现在成功率挺高的。」这样的对话每天都在全国各地的生殖中心上演——据国家卫健委统计,2022年我国辅助生殖技术应用总周期数已突破130万。

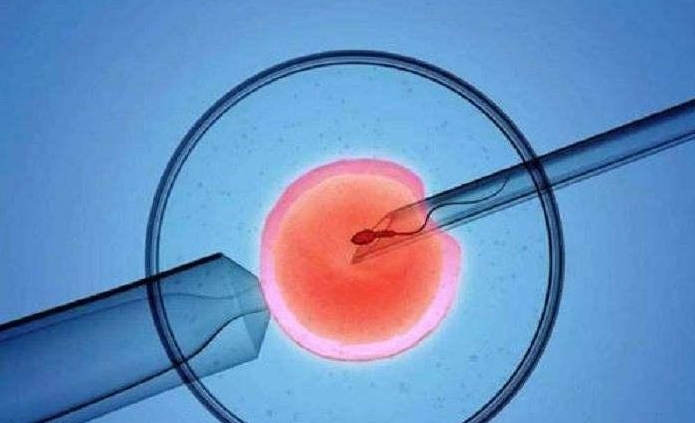

试管和自然怀孕的区别

自然怀孕就像一场精心设计的生物交响乐:每月排卵期卵巢释放卵子,输卵管伞端像水母触手般捕捉卵子,精子则要闯过阴道酸性环境、宫颈黏液屏障、宫腔免疫系统等重重关卡。整个过程充满浪漫的随机性,健康夫妻每个月的受孕成功率其实只有20%左右。

相比之下,试管婴儿技术更像是精密的外科手术。以第三代试管为例,需要先用促排卵药物「催熟」多个卵泡,经阴道B超引导下穿刺取卵。实验室里胚胎师要在400倍显微镜下操作单精子注射,培养5-6天后还要进行胚胎染色体筛查。整个过程涉及生殖内分泌学、胚胎学、遗传学等多学科协作。

试管年龄和成功率的关系

根据中国医师协会2023年发布的《辅助生殖技术数据报告》,35岁以下女性试管活产率约为45%,但到40岁以上就骤降到15%。而自然怀孕方面,美国生殖医学会数据显示,30岁女性半年内怀孕概率为75%,35岁则降至66%。

不过这些数字不能简单对比。我接诊过一位38岁的多囊卵巢患者,自然备孕3年未果,转做试管一次成功;也有年轻患者因输卵管积水导致试管反复失败。就像上海红房子医院张炜教授说的:「生育力的评估需要个体化,年龄只是众多变量中的一个。」

试管容易被忽视的隐性成本

除了动辄3-5万元的经济支出(且多数地区不能医保报销),试管妈妈要承受的远不止这些。促排卵可能导致卵巢过度刺激综合征,取卵手术有感染风险,黄体酮注射会让臀部结出硬块。更别提每周往返医院的时间成本,以及等待胚胎筛查结果的心理煎熬。

而自然怀孕的「成本」更多是机会成本。我认识一位投行女高管,为了调理多囊问题不得不暂停晋升机会,她说:「每次测到白板的那种失望,真的会吞噬一个人的自信。」

试管伦理困境与未来抉择

去年沸沸扬扬的「胚胎丢弃案」引发热议,其实我国《人类辅助生殖技术规范》明确规定冷冻胚胎保存期限不超过5年。但现实中常有夫妻离婚后为胚胎归属对簿公堂,这些伦理难题是自然怀孕永远不会遇到的。

站在生殖科医生的角度,我始终建议:35岁以下夫妻先尝试自然受孕1年,期间做好排卵监测;超过35岁或存在明确不孕因素的,建议及早评估。就像北京协和医院田秦杰教授常说的:「辅助生殖是给生命多一种可能,但不是万能钥匙。」

总之,诊室里那对夫妻最终选择先进行系统检查,结果发现男方有精索静脉曲张。经过三个月药物治疗,上个月他们带着两道杠的验孕棒来报喜。这个案例提醒我们:在科技与自然之间,永远需要保持理性和敬畏。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 试管婴儿费用全解析:2025年最新价格指南

- 多囊卵巢综合征备孕:促排卵和试管到底怎么选?

- 想尝试试管婴儿?这篇「小白指南」或许能给你答案

- 试管移植前必看!这份调理指南帮你提升成功率

- 北京试管婴儿费用明细大揭秘!你的每一分钱都花在哪了?

- 第三代试管选性别要花多少钱?拆解费用、风险与避坑指南

- 第三代试管选性别要花多少钱?拆解费用、风险与避坑指南

- 试管前必做的20项检查清单,过来人:这几项最容易卡壳