37岁试管鲜胚失败两次?试管多次失败后的调理方法

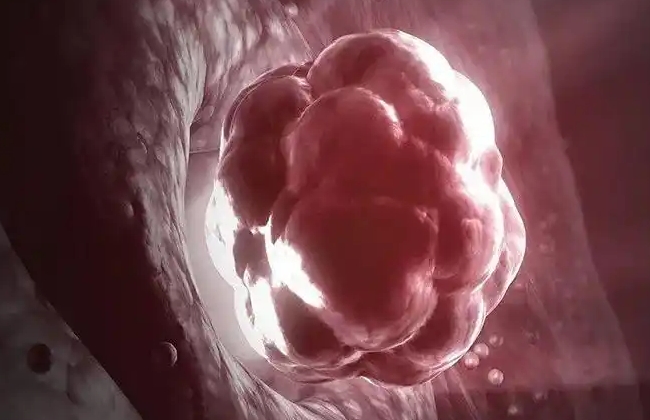

在辅助生殖技术的道路上,37岁女性经历两次鲜胚移植失败并非罕见现象,却是身心的重要考验。这个年龄段的卵子质量自然下降与宫腔环境变化形成双重挑战,但现代生殖医学的进步提供了多维度的解决方案。科学的归因分析结合个体化调整,往往能在第三次尝试中打开新局面。

37岁试管鲜胚失败两次的原因

胚胎质量是首要考量因素。37岁女性的卵子中染色体异常率可达45%,即便形成优质胚胎,也可能存在隐匿的基因缺陷。实验室常用的形态学评估只能筛选60%的异常胚胎,剩余部分可能在着床后停止发育。子宫内膜容受性同样关键,整合素αvβ3等着床窗口期标志物的缺失,会使即便健康的胚胎也难以扎根。免疫微环境的失衡常被忽视,自然杀伤细胞活性过高可能误将胚胎识别为异物攻击。

试管前检查身体评估项目

宫腔镜探查能发现68%的B超隐匿病变,如微型息肉或宫腔粘连。子宫内膜活检不再局限于病理检查,分子水平的容受性检测可精确到小时级的着床窗口。免疫筛查需覆盖抗磷脂抗体谱、封闭抗体及补体系统,血栓弹力图则能动态观察血液高凝状态。对于卵巢功能评估,抗缪勒管激素(AMH)联合窦卵泡计数,比单纯看FSH值更精准预测卵子库存。

多次失败后促排方案的调整

微刺激方案逐渐成为大龄女性的优选。与传统超促排相比,其用药量减少50%,但通过连续取卵周期积累胚胎,可获得同等数量的可用卵子。这种方案对卵巢过度刺激风险降低72%,获得的卵子线粒体功能更活跃。拮抗剂方案联合生长激素补充,能改善卵泡同步化发育,统计显示可使成熟卵率提升15个百分点。部分中心开始尝试自然周期取卵,虽然获卵数少,但卵子表观遗传修饰更接近生理状态。

胚胎培养的技术不断更新

延长培养至囊胚阶段仍是主流策略,但新型序贯培养液的添加成分如褪黑素,能减少氧化应激损伤。时差成像系统的应用,使胚胎师能捕捉到每分钟的发育细节,有丝分裂异常率检出率提高40%。对于反复失败者,胚胎植入前基因检测(PGT-A)可筛查染色体非整倍体,但需注意镶嵌型胚胎的误判风险。新兴的线粒体移植技术正在临床试验中,为能量不足的卵子注入活力。

试管多次失败后的调理方法

1、内膜准备的精准干预

针对薄型内膜,粒细胞集落刺激因子宫腔灌注可增厚0.5-1mm。子宫内膜搔刮术在特定周期实施,能激发类似伤口愈合的容受性改善。部分患者需要调整雌激素给药途径,阴式给药比口服能使内膜雌激素受体表达量提升30%。对于存在慢性子宫内膜炎者,14天抗生素治疗可使着床率从18%回升至正常水平。

2、免疫调节的平衡艺术

糖皮质激素的合理使用可将Th1/Th2细胞比值拉回安全区间。静脉注射免疫球蛋白适用于抗核抗体阳性者,但需警惕血液制品风险。脂肪乳剂输注能调节自然杀伤细胞活性,临床试验显示可使活产率提高22%。对于同种免疫异常,淋巴细胞免疫治疗存在争议,部分国家已限制使用,转而采用肿瘤坏死因子抑制剂等靶向药物。

3、心理重建的生物学策略

持续应激状态会使催乳素水平异常升高,直接影响胚胎着床。正念减压训练能降低促炎因子IL-6水平,每天20分钟的冥想相当于天然抗焦虑药。夫妻联合心理咨询尤为重要,亲密关系质量与治疗成功率呈正相关。支持性团体治疗中,成功案例的经验分享能使皮质醇水平下降35%,打破失败的心理魔咒。

4、生活方式的改造

夜间光照控制不容小觑,21点后接触LED光源会抑制褪黑素分泌,影响卵泡颗粒细胞功能。饮食中增加抗氧化剂摄入,巴西坚果中的硒元素可增强卵子减数分裂准确性。适度运动需保持心率在110-130次/分区间,既能改善卵巢血流又不引发氧化应激。睡眠质量深度监测发现,深度睡眠占比达25%以上的女性,获卵成熟率显著提升。

5、再战周期的战术布局

建议间隔3个月经周期再启程,让卵巢摆脱药物敏感度下降状态。前次周期的胚胎培养记录是宝贵资料,胚胎师会重新检视分裂球均匀度等细节。对于反复出现碎片率高的胚胎,更换培养液品牌可能带来转机。与医生共同制定"止损线",如三次优质胚胎移植未孕则转向其他方案,避免陷入无效循环。

总之,37岁女性经历两次鲜胚移植失败并非罕见现象。

讨论群

与本文相关问答

大家一起在讨论

相关百科

最新百科

热门百科

- 冻卵后还能自己生吗?全面解析冻卵生育的4个关键问题

- 试管期间为何要远离番茄?科学解读与实用建议

- 试管婴儿失败医院还收钱吗?过来人告诉你真实收费规则

- 人工授精和试管婴儿到底有啥区别?一篇讲透如何选

- 2025北京试管婴儿医院真实测评:从成功率到服务体验的深度解析

- 45岁做借卵试管成功率有多大?过来人用血泪经验告诉你真相

- 重庆市试管医院哪家强?这份指南帮你找到最适合的选择

- 试管移植中雌二醇数值全解读:不同阶段指标如何影响成功率